京都のインバウンド市場の今!2025年の4月のインバウンド市場の現状レポート

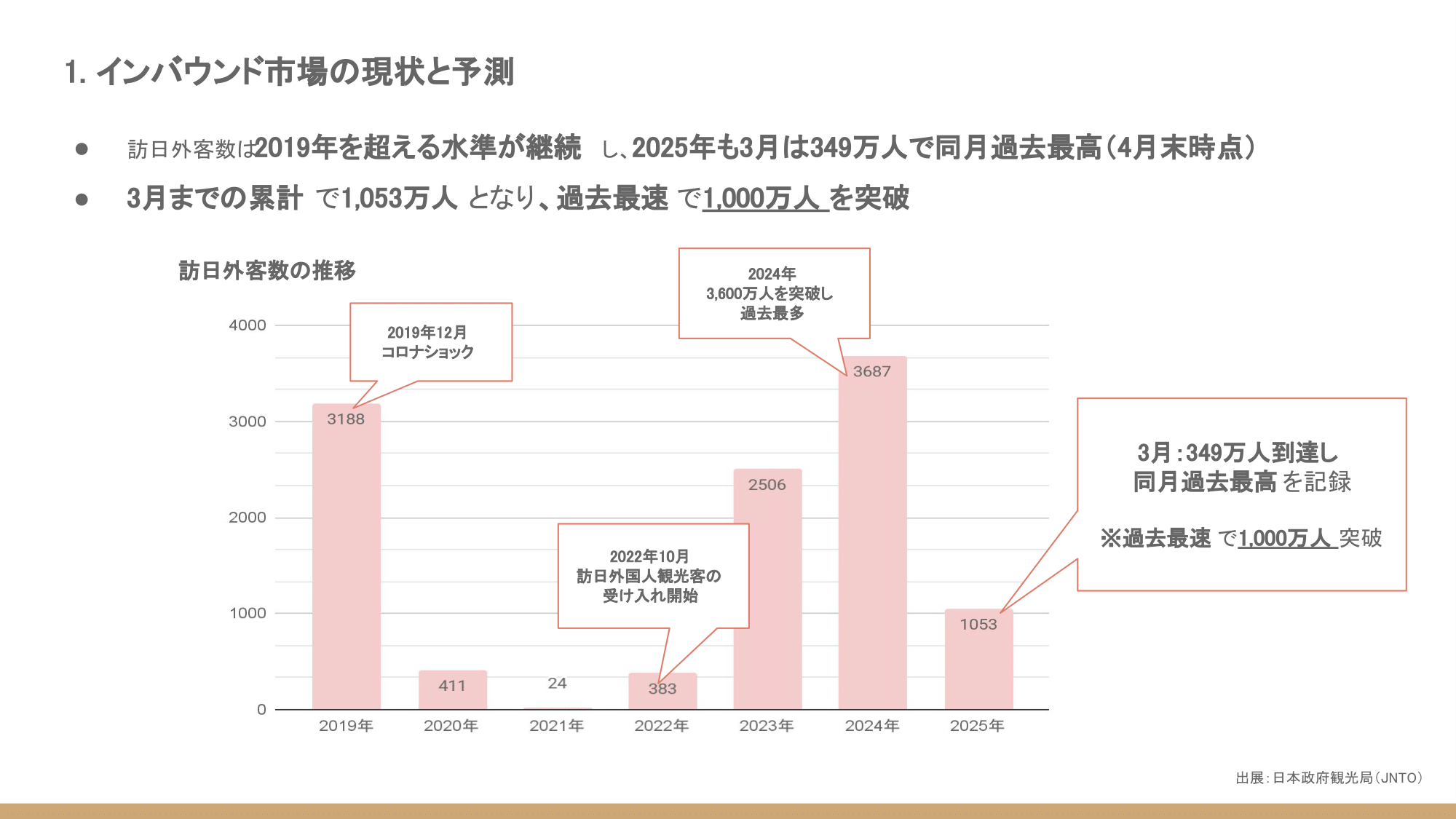

1. インバウンド市場の現状と予測

2024年の訪日外国人数は、過去最高の3,600万人を超え、新型コロナウイルス感染症流行前の2019年水準を上回る回復を達成いたしました。2025年もその好調な傾向は継続しており、3月末時点での累計は1,053万人に達し、過去最速で1,000万人を突破いたしました。訪日観光が再び日本経済の成長を支える柱として注目される中で、観光地や地域の受け入れ体制強化も急務となっています。

出典:日本政府観光局(JNTO)

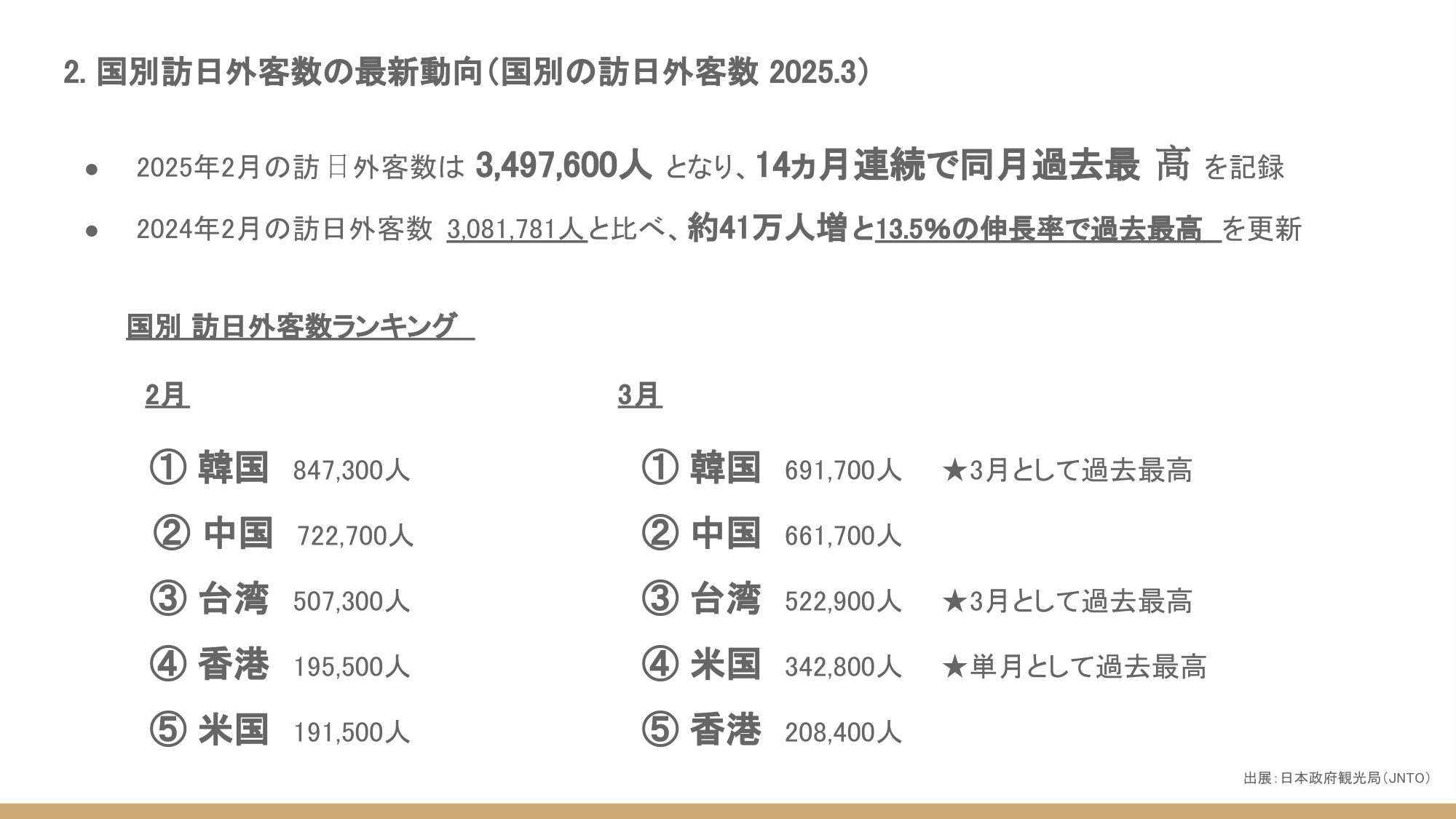

2. 国別訪日外客数の動向

2025年3月の訪日外客数は349万7,600人に達し、前年同月比で約41万人増(+13.5%)と顕著な伸びを示し、14か月連続で同月の過去最高記録を更新いたしました。国別に見ると、韓国が首位を維持し、中国、台湾、米国、香港がそれに続いております。これらの国々は、いずれも旺盛な観光需要を示しており、特にアジア諸国からの訪日者数が全体を大きく牽引する形となっております。また、米国やヨーロッパからの旅行者も安定的に推移しており、地域的な分散も進みつつあります。

出典:日本政府観光局(JNTO)

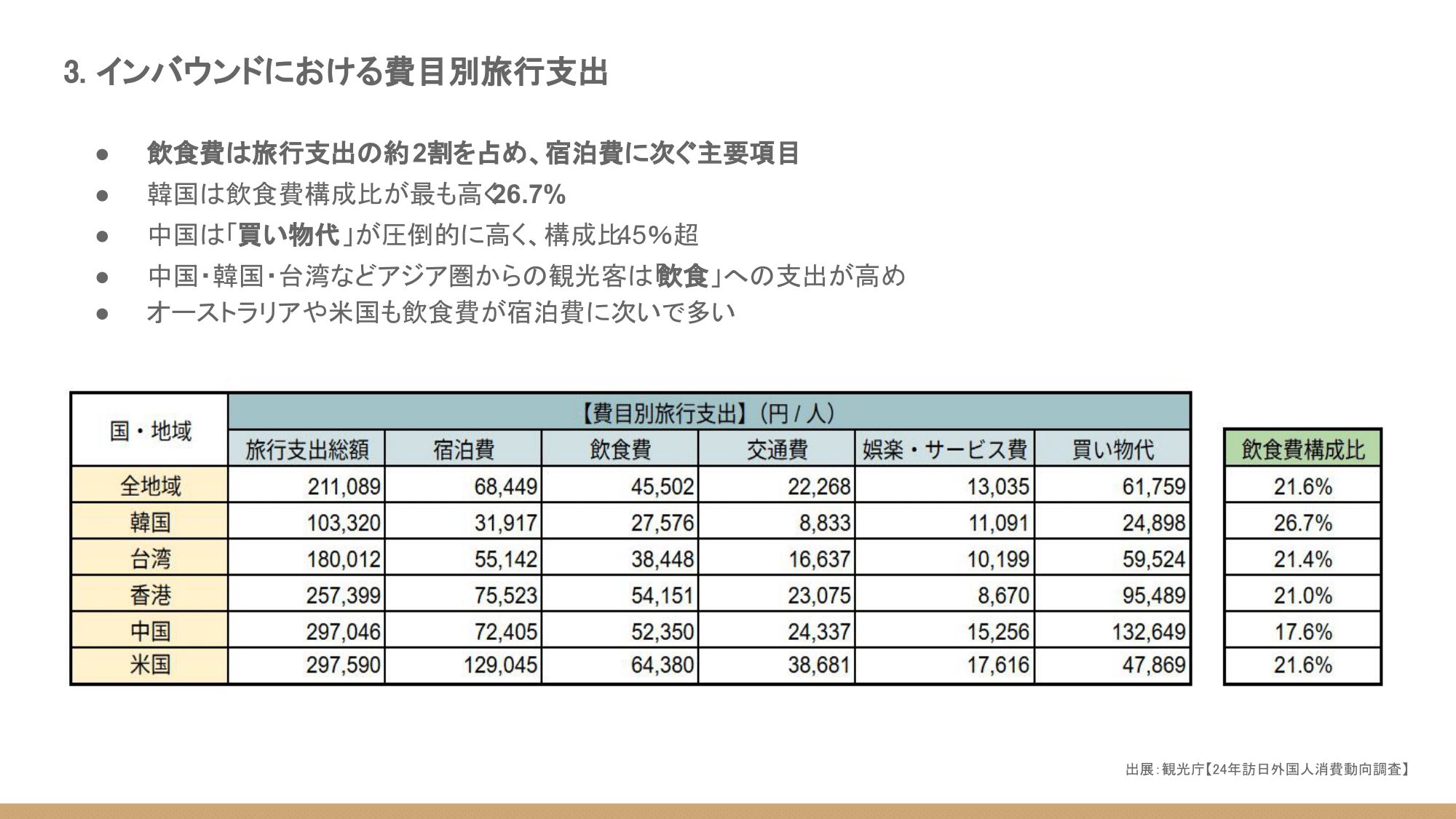

3. インバウンド旅行客における費目別旅行支出

訪日旅行者の消費内訳を詳細に分析すると、宿泊費に次いで飲食費の割合が高く、全体の約20〜23%を占める重要な費目であることが判明いたしました。特に、韓国からの旅行者は飲食費構成比が26.7%と高く、食体験に対する強い関心が窺えます。一方で、中国からの旅行者は買い物費の割合が突出しており(1人あたり約13万円超)、地域によって支出の特性に顕著な差異が見られます。

さらに、欧米諸国からの訪問者は、宿泊費や交通費に対する支出比率が高く、長期滞在傾向や地方訪問など、多様な旅行スタイルが予測されます。今後はこうした国・地域ごとの傾向に応じたサービス設計が求められます。

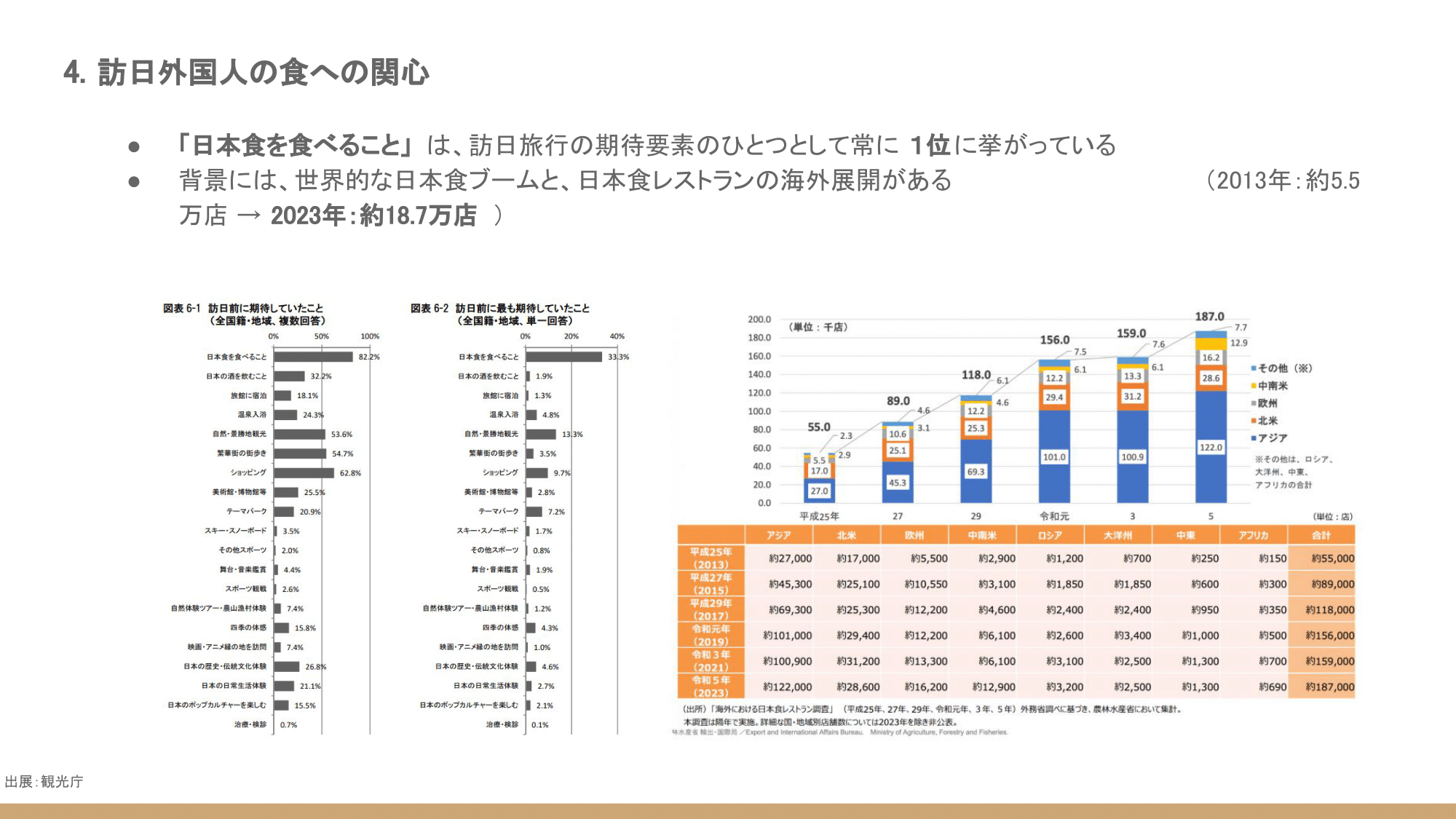

4. 訪日外国人の食への関心

訪日旅行において「日本食を堪能すること」は、観光客にとって極めて重要な体験の一つとして位置づけられております。この背景には、世界的な日本食ブームと、海外における日本食レストランの著しい増加(2013年:約5.5万店 → 2023年:約18.7万店)があり、日本食に対する認知度と親近感が年々高まっております。この傾向は、旅行中の飲食体験に対する満足度やこだわりが一段と高まっていることと密接に関連しております。

また、近年では「おいしさ」だけでなく、「見た目の美しさ」や「日本らしさ」も注目されており、観光客がSNSに投稿しやすい“映える”料理や、伝統的なスタイルの提供が重要視されています。こうした傾向を踏まえると、味・見た目・体験性の3要素をバランスよく備えることが求められているといえます。

さらに多様化するニーズとして、ビーガン、ベジタリアン、ハラールといった食の制限や信条への対応も避けて通れません。

ビーガン(Vegan):肉、魚、卵、乳製品、はちみつなどすべての動物性食品を避ける食習慣。

ベジタリアン(Vegetarian):肉や魚を避けるが、卵や乳製品は摂る場合もある。

ハラール(Halal):イスラム教の教義に則って許可された食事(特定の肉の処理方法やアルコール不使用などが該当)。

これらに対応したメニューや表示は、訪日客の信頼を得るうえで極めて重要です。大掛かりな準備が難しい場合でも、例えば一部メニューを植物由来にする、使用食材をわかりやすく表記するなど、小さな取り組みが支持につながります。同時に、体験型の料理教室や地元市場のツアーなど、食を通じた地域体験の拡充も今後の鍵となるでしょう。

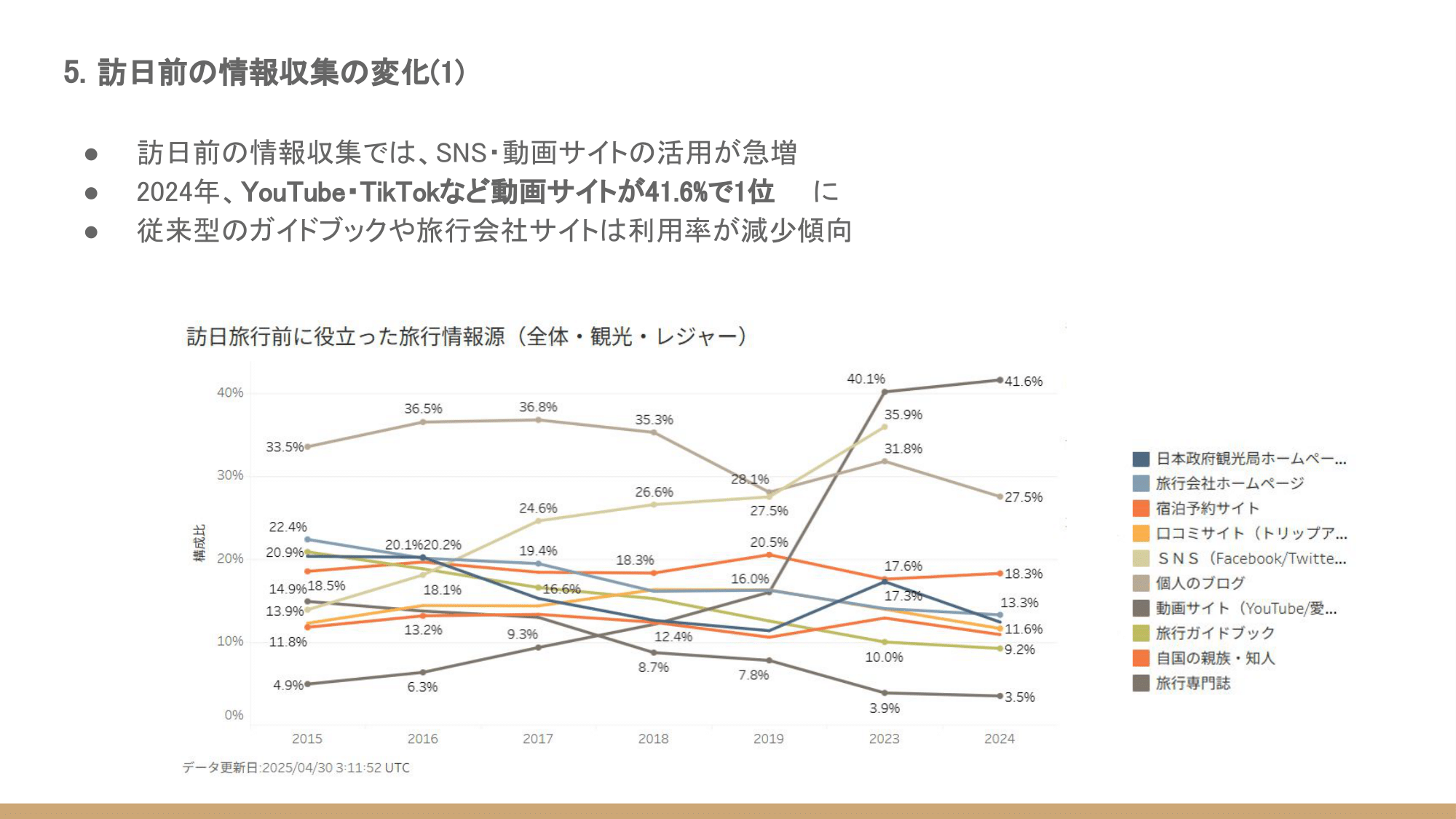

5. 訪日前の情報収集の変化

訪日観光客は、旅行前の情報収集において、従来のガイドブックや旅行会社ウェブサイトから、SNS(特にYouTubeやTikTokなどの動画サイトが2024年には41.6%と最も高い利用率)や口コミサイトを重視する傾向が強まっています。この変化は、旅行計画における視覚的・体験的なコンテンツの重要性の高まりを示唆しています。

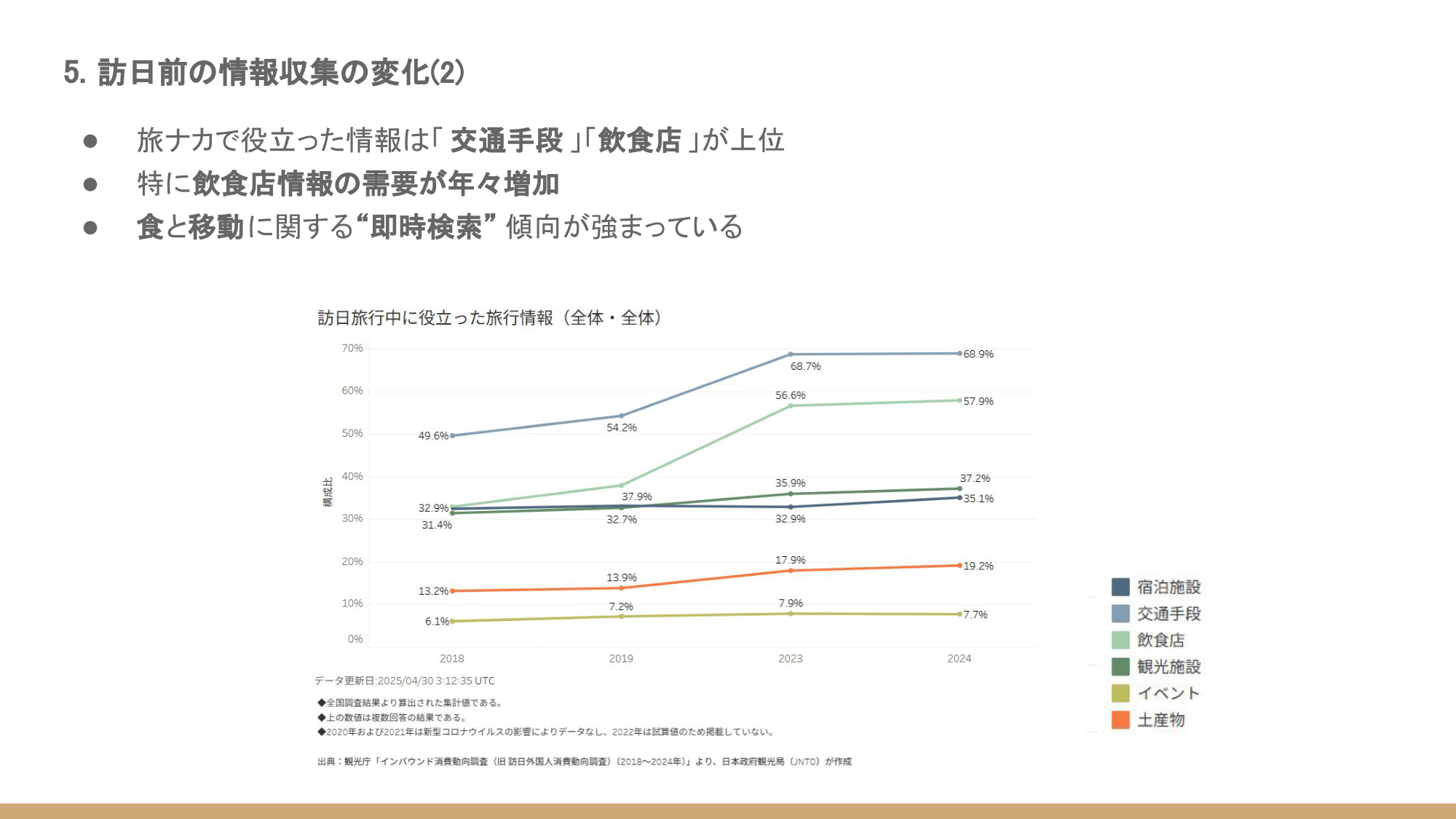

訪日中の情報収集では、「交通手段」と「飲食店」に関するニーズが特に高く、中でも飲食店情報への関心は年々増加しており、移動と食事に関する「即時検索」が顕著です。リアルタイムの情報取得が重視されるため、飲食・交通分野では、情報の検索性と最新性が不可欠です。旅行者はGoogleマップや口コミを頻繁に利用するため、検索・予約段階での発見されやすさが集客を大きく左右します。

効果的なインバウンド集客のためには、「オンラインでの情報発信」「地域との連携」「現場でのアピール」という3つの要素に基づいた継続的な対策が重要です。具体的には、Googleビジネスプロフィールや多言語対応の予約サイトへの掲載、SNSでの魅力的な情報発信(英語投稿を含む)、OTAへの掲載といった検索・予約の導線整備が売上を左右する重要な販路となります。さらに、店頭での工夫として、写真付きや外国語メニューの掲示、「WAGYU」「Ramen」のような海外でも理解しやすい単語を人気メニューに用いることは、事前の情報収集なしに来店する訪日観光客にとって有効なアピールとなります。

6. 京都のインバウンド市場

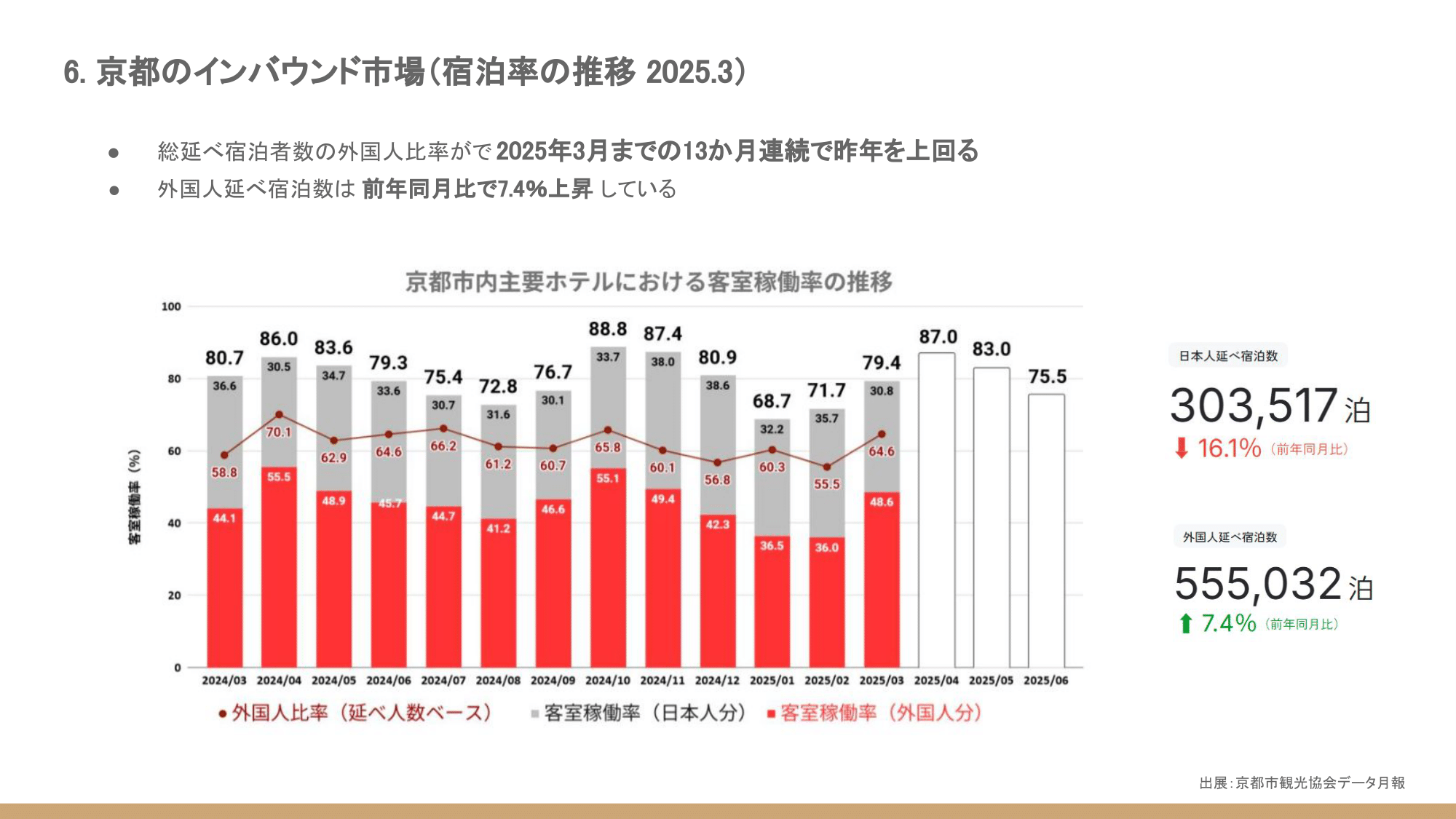

京都のインバウンド市場は回復基調にあり、宿泊施設の外国人宿泊者比率は2025年3月まで13ヶ月連続で前年実績を上回っております。特に、外国人延べ宿泊数は前年同月比で+7.4%増加しており、観光都市としての京都の揺るぎない人気と高い受入能力を明確に示しております。

グラフからも明らかなように、インバウンド需要の高まりとともに外国人宿泊者の割合は安定して高く、月ごとに一定の水準を維持しております。外国人客による宿泊の稼働率が国内客を上回る月も多く見られ、京都のホテル市場におけるインバウンドの存在感の高さが明確に示されております。

4月13日から開幕した大阪・関西万博の影響により、京都への観光流入の一層の増加が引き続き期待されております。

京都のインバウンド市場(課題と対策)

一方で、京都においては「1泊2食付き」から素泊まりや朝食付きへのシフトが進んでおり、旅館の食事提供スタイルに対する抜本的な見直しが喫緊の課題となっております。SNS映えを意識した料理を期待する訪日客と、伝統的な旅館料理との間に生じるギャップが、クレームの増加を招いているケースも散見されます。加えて、キャンセルや食べ残し、深刻な人手不足といった複合的な課題により、従来の提供体制の維持が困難になりつつあります。

対応策としては、人気メニューへの絞り込みやビュッフェ形式の導入、さらには外食店との連携による情報提供など、柔軟かつ多角的な施策が求められます。また、地域との連携やITの活用を通じて、食の提供体験を多様化しつつ、運営側の負担軽減を図る取り組みも今後の鍵となります。

さいごに

インバウンド市場は着実に回復と拡大の兆しを見せており、今後もさらなる成長が期待されます。その中で「食」は、旅行者の満足度を高める上で極めて重要な要素であり、地域の魅力発信にも直結するテーマであります。食を通じて日本文化を体験できる機会をどれだけ提供できるかが、今後の観光地の競争力を左右する鍵となるでしょう。観光業界としましては、多様なニーズに的確に応える柔軟なサービス設計と、地域資源を最大限に活かした持続可能な観光のあり方が、より一層問われることになるでしょう。

▼ 出典

▼ 食×インバウンド関連記事

【2025年版インバウンド集客】外国人はこうして利用飲食店を決めている!/ぐるなび

欧米豪の訪日客が好む「日本食」体験と傾向 - 世界最大級の英語訪日メディア: ジャパンガイド

京都で”1泊2食付き”をやめる旅館が続出。「素泊まり」「飲食店の予約代行」にシフト。背景には外国人観光客の≪正直な本音≫があった(東洋経済オンライン) - Yahoo!ニュース

外国人が日本に来る理由ランキングTOP10!日本の食事とショッピング、どちらが人気? | 訪日ラボ

Japanese Lawson Convenience Store Food Swap ft. @AbroadinJapan