京都のインバウンド市場の今!2025年の2月のインバウンド市場の現状レポート

【全体動向】

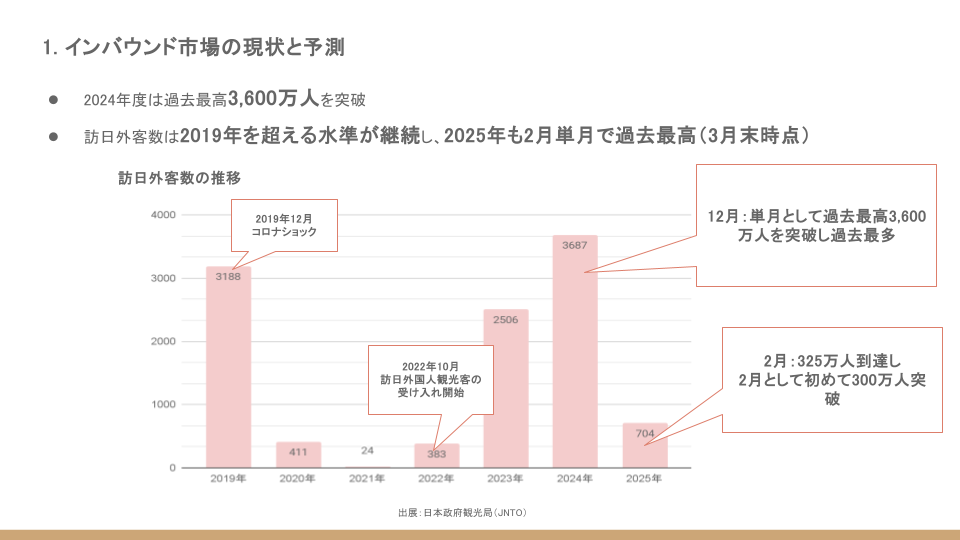

1. インバウンド市場の現状と予測

訪日外国人観光客数は、2024年に年間3,600万人を突破し、過去最高を記録しました。これは、コロナ前のピークだった2019年(3,188万人)を大きく上回る水準です。

出展:日本政府観光局(JNTO)

2020年以降は新型コロナウイルスの影響により大幅に減少し、2021年にはわずか24万人まで落ち込みました。しかし、2022年10月の水際対策の緩和をきっかけに回復が進み、2023年には2,506万人まで回復。2024年にはさらに勢いを増し、12月には月間として過去最多の訪日客数を記録しました。

さらに、2025年もその流れは続いており、2月には初めて月間300万人を突破(325万人)。コロナ前を超える水準が定着しつつあり、今後のインバウンド市場のさらなる拡大が期待されています。

2. 国別訪日外客数の傾向

2025年2月の訪日外客数は3,258,100人に達し、前年同月比で約47万人増(+ 16.9%)という高い伸びを示しました。これにより、13カ月連続で同月の過去最高を更新する結果となりました。

■ 国別ランキング(2025年1月)

1.中国:980,300人

2.韓国:967,100人

3.台湾:593,400人

4.香港:243,700人

5.アメリカ:182,500人

1月は中国が最多となり、韓国・台湾が続きました。旧正月の影響が中国市場に大きく寄与したとみられます。

■ 国別ランキング(2025年2月)

1.韓国:847,300人(2月として過去最高)

2.中国:722,700人

3.台湾:507,300人(2月として過去最高)

4.香港:195,500人

5.アメリカ:191,500人(2月として過去最高)

2月は韓国が首位に立ち、中国・台湾が続く形に。特に韓国、台湾、アメリカからの訪日者数は「2月として過去最多」となっており、訪日インバウンドの勢いが継続していることを示しています。

【業種別インバウンド動向】

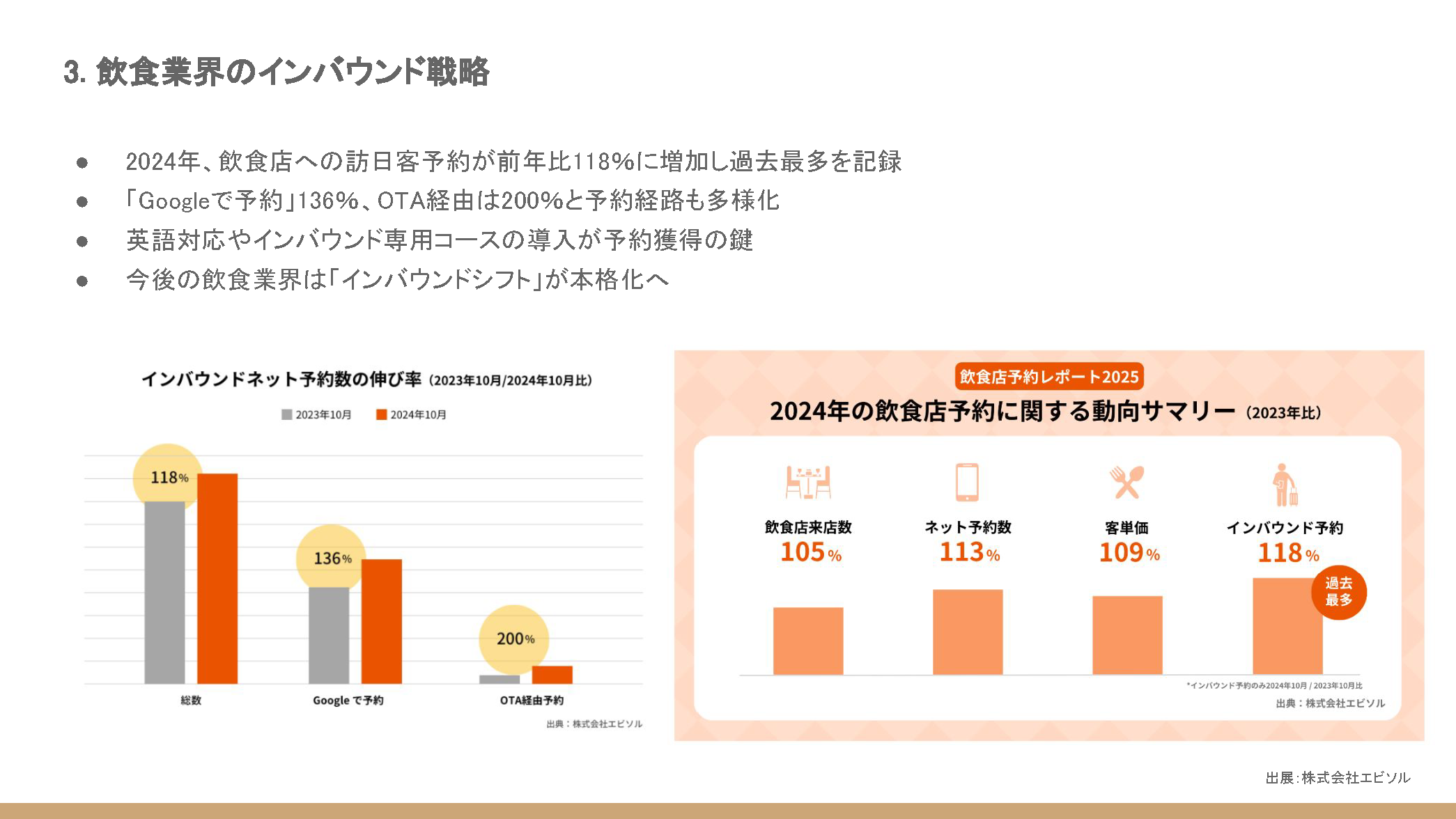

3:飲食業界におけるインバウンド戦略

~2025年は“インバウンドシフト元年”?~

株式会社エビソルが発表した「飲食店予約レポート2025」によると、2024年の訪日外国人による飲食店のネット予約は前年比118%と大幅に増加。特に「Googleで予約」経由は136%、OTA経由は200%と、過去最高の伸びを記録しました。

予約経由の客単価も前年比114%と高水準を維持しており、外国人観光客の「事前予約・高付加価値消費」へのシフトが鮮明になっています。

背景には、「Googleで予約」機能をはじめとする多言語予約インフラの整備や、外国人向けコース・メニューの充実など、飲食店側のインバウンド対応の進化があります。2025年は飲食店にとって“インバウンドシフト”が本格的に求められる年になると位置づけられており、今後の飲食業界においてもインバウンド集客の強化が鍵となりそうです。

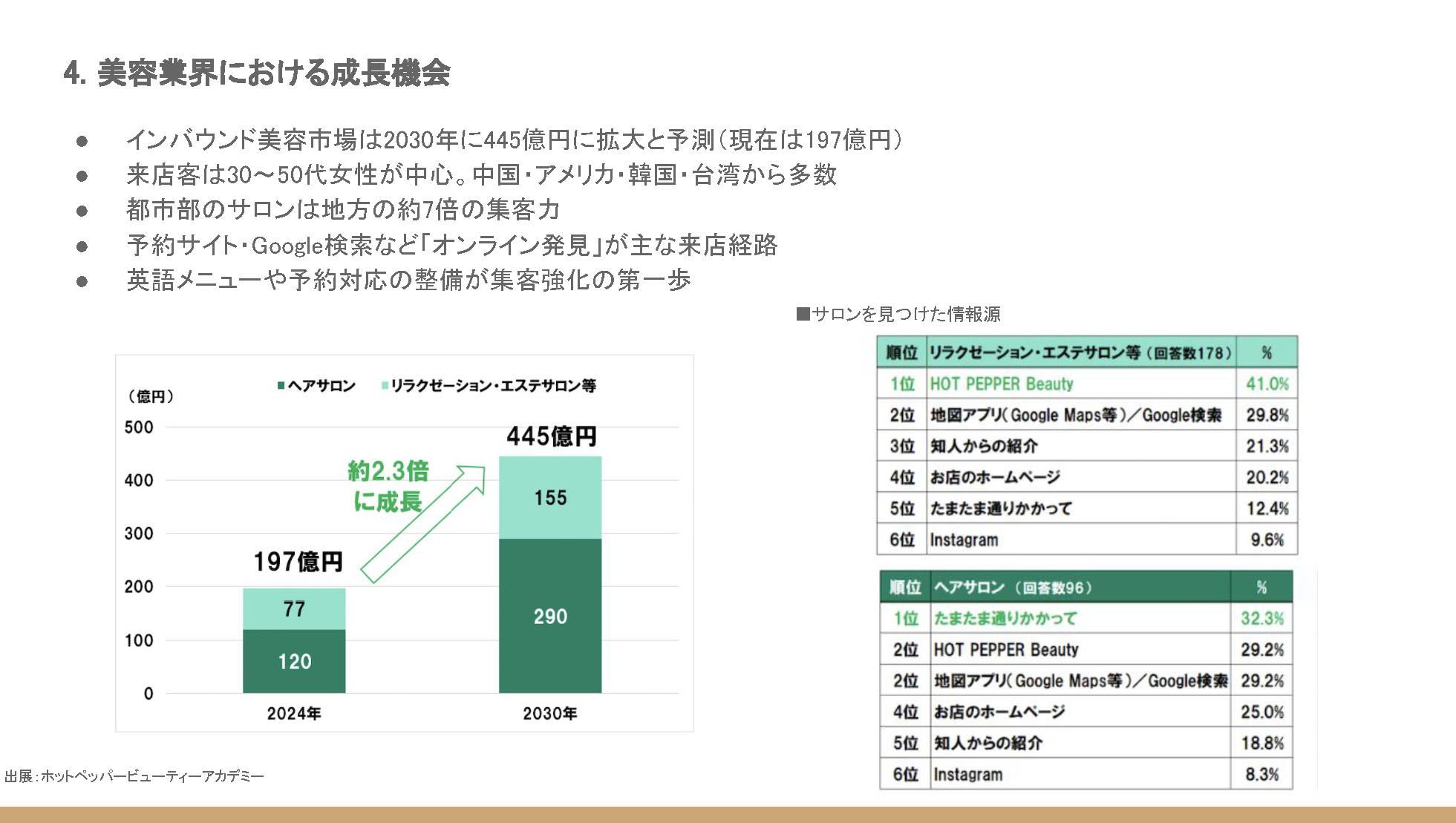

4:美容業界における成長機会

~美容サロンのインバウンド市場、2030年に445億円規模へ~

訪日前からの予約・英語対応がカギに

ホットペッパービューティーアカデミー(リクルート)は、美容サロンのインバウンド市場規模が2024年の197億円から2030年には445億円へと2.3倍に拡大するとの予測を発表しました。調査は全国の美容室やエステなど1,373店舗を対象に行われたものです。

主な来店国は中国・アメリカ・韓国・台湾で、利用者の多くは30〜50代の女性。都市圏と地方で来店数に7倍の差があるなど、立地が集客に大きく影響しています。

ヘアサロンにおける訪日客の来店動機としては、「たまたま通りかかった」という偶発的な発見によるケースが最も多く(32.3%)、店舗の立地が集客に与える影響の大きさがうかがえます。一方で、リラクゼーション・エステ系サロンでは、「HOT PEPPER Beauty」経由の予約が41.0%と最も高く、オンライン予約サイトが集客チャネルとして大きな役割を担っていることが明らかになりました。

また、地図アプリやGoogle検索を通じた来店も全体の約3割を占めており(ヘアサロン29.2%、リラク・エステ系29.8%)、検索経路の多様化に対応したWeb上での可視性の向上が、来店機会の創出に直結していることが示唆されます。

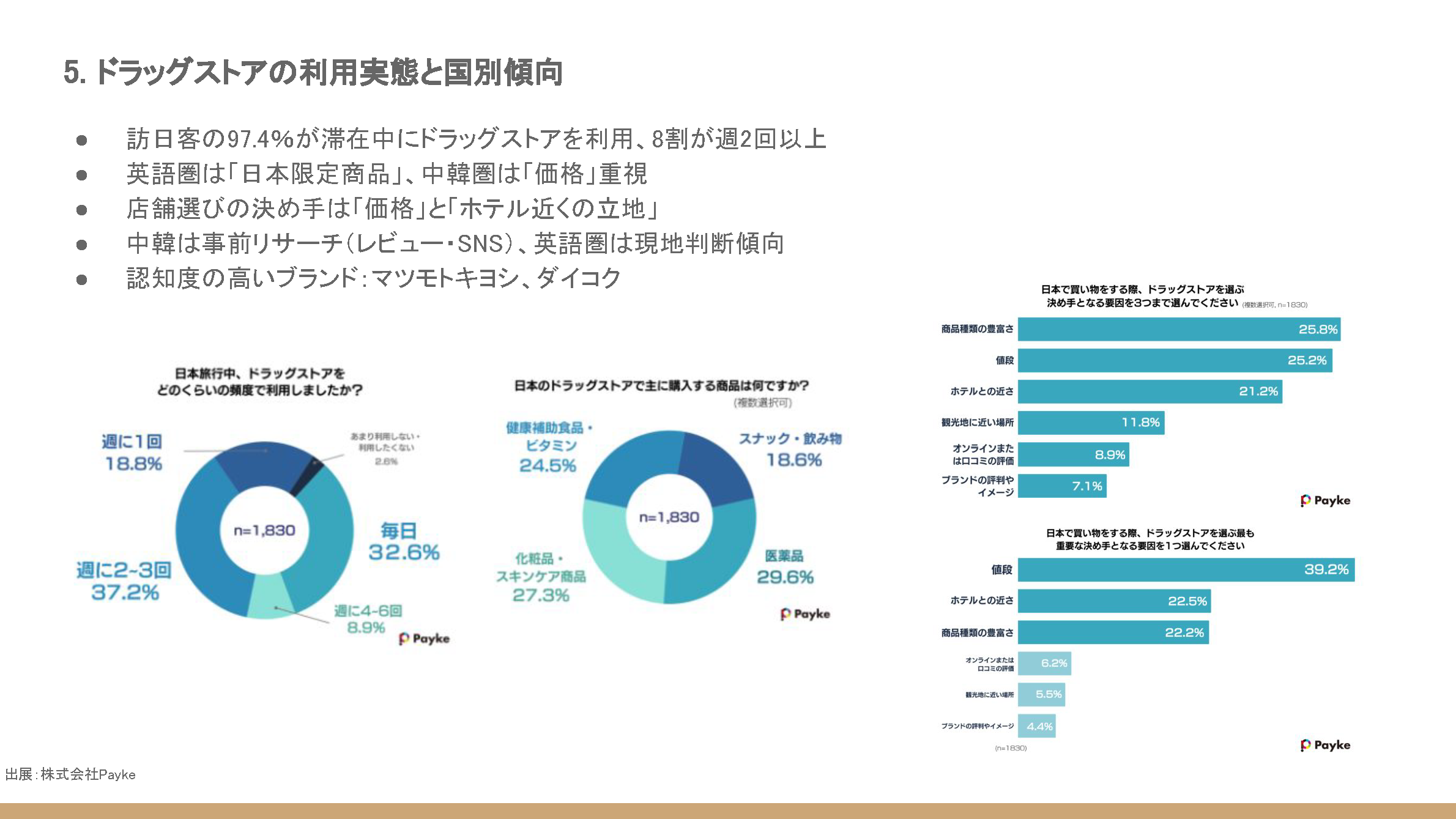

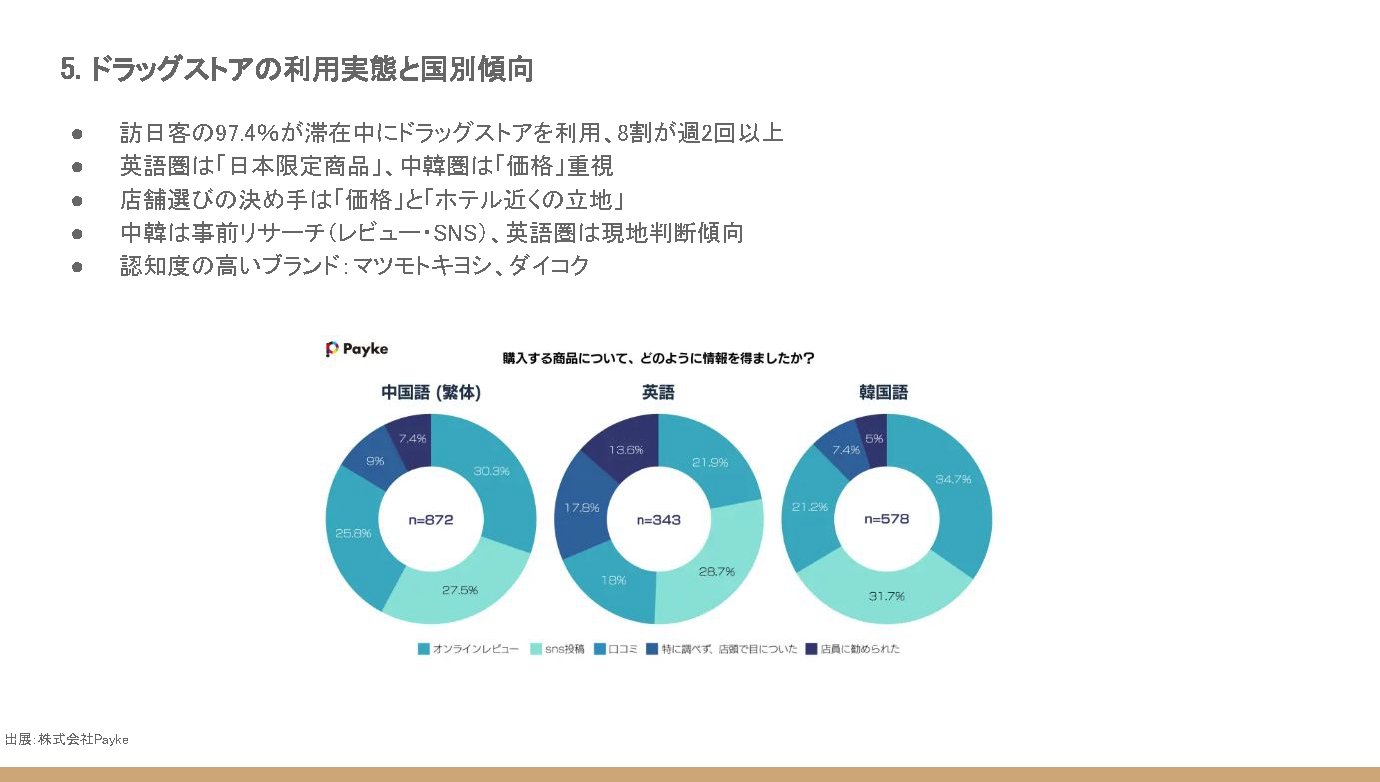

5:訪日観光客のドラッグストア利用実態と国別傾向

~価格・立地・日本限定商品が人気のカギに~

株式会社Paykeの調査によると、訪日観光客のうち97.4%が日本滞在中にドラッグストアを利用。さらに約8割が週2回以上訪れ、日常的なショッピングスポットとして定着していることが明らかになりました。

購入商品は医薬品・化粧品・食品など幅広く、英語圏では「日本でしか買えない商品」への関心が高く、台湾や韓国では「価格の安さ」が重視される傾向があります。

ブランド認知では、マツモトキヨシやダイコクが高く、特に台湾・香港では認知度が高い一方、韓国語話者ではブランド意識が薄い傾向も見られました。

店舗選びの決め手は「価格」が最重要(39.2%)。次いで「商品の種類」「ホテルの近さ」が続き、利便性が重視されていることがわかります。ブランド評判や口コミ評価よりも、その場の価格や立地が判断基準になっているようです。

情報収集方法にも文化差があり、台湾・韓国ではSNSやレビューサイトを活用した事前リサーチが主流。一方、英語圏は現地での判断・衝動買いが多く、店舗での体験が購買を左右していることが示唆されました。

【地域別動向】

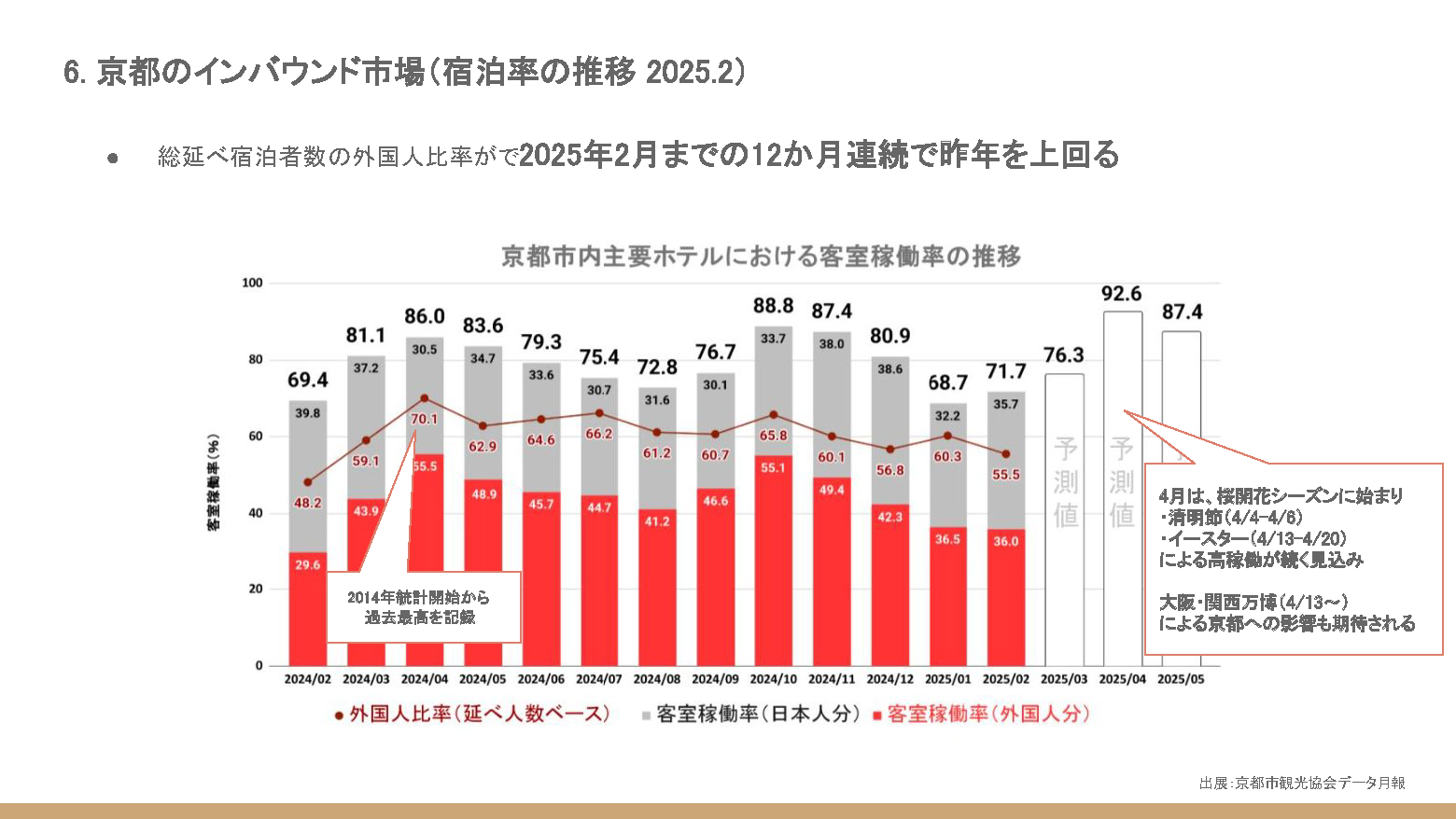

6:京都におけるインバウンドの現状

京都市内の主要ホテルでは、総延べ宿泊者数における外国人比率が2025年2月までの12か月連続で前年を上回るという堅調な推移を見せています。とくに2024年4月には、外国人宿泊者の割合が70.1%に達し、統計開始以来の過去最高を記録しました。

グラフからもわかるように、インバウンド需要の高まりとともに外国人宿泊者の割合が安定して高く、月ごとに一定の水準を維持しています。外国人客による宿泊の稼働率が国内客を上回る月も多く見られ、京都のホテル市場におけるインバウンドの存在感の高さがうかがえます。

今後についても、2025年4月は桜の開花シーズンに加え、清明節(4月4日〜6日)、イースター(4月13日〜20日)などの海外カレンダーとの連動により、高い宿泊需要が見込まれています。また、4月13日から始まった大阪・関西万博の影響により、京都への観光流入のさらなる増加が期待されています。

京都でのインバウンドのこれから(課題と対策)

京都ではインバウンド需要の回復と拡大にともない、オーバーツーリズムの問題が深刻化しつつあります。特に春の観光シーズンには多くの観光客が集中し、市民生活への影響が顕著になってきています。

これに対応するため、京都市では持続可能な観光の実現に向けたさまざまな取り組みを推進しています。具体的には、以下のような施策が進められています:

・混雑状況を可視化するためのライブカメラ配信や、京都ポルタにおけるAIインフォメーションの導入

・各駅などでのデジタルサイネージの活用によるリアルタイムな情報発信

・「HANDS FREE KYOTO」のような、手ぶら観光を支援する荷物預かり・配送サービスの普及

こうした施策は、観光客の利便性を高めながらも、地域住民との共存や混雑緩和に貢献するものとして期待されています。

※関連情報は京都市観光協会および京都観光NAVIなどで随時公開されています。

さいごに

訪日外国人観光客の急増により、飲食・美容・ドラッグストアなど各業界のインバウンド対応が新たなステージに入りつつあります。特に京都では、宿泊需要の拡大とともに、観光客と地域住民が共に心地よく過ごせる環境づくりが求められています。

今後もインバウンド市場は多様化・高度化が進むと見られ、地域・業種を問わず、受け入れ体制のアップデートと、持続可能な観光のあり方が重要なテーマとなっていくでしょう。

本レポートが、各現場の皆さまにとって今後の戦略やサービス改善のヒントとなれば幸いです。

▼ 出典

「美容サロンのインバウンド市場規模と未来展望」を発表!|ニュースリリース | /ホットペッパービューティーアカデミー

Paykeユーザー約2,000名に聞いた!インバウンドのドラッグストアの選び方や購買理由などを徹底調査!/株式会社Payke

「飲食店予約レポート2025」2024年の予約総数は105%に増加、インバウンド予約は118%と過去最多*に 〜2025年は飲食店の「インバウンドシフト」が本格化する1年に〜 /株式会社エビソル

▼ オーバーツーリズム関連記事

京都ポルタにAIインフォメーション「AIさくらさん」を新規導入(公益社団法人 京都市観光協会)

春の観光シーズンにおける混雑の見える化 ライブカメラ映像配信(京都観光NAVI)

令和6年度 春の観光課題対策(京都駅一極集中の緩和・手ぶら観光の推進)~京都駅一極集中の緩和及び手ぶら観光の推進に向けた情報発信~(京都市情報館)